-

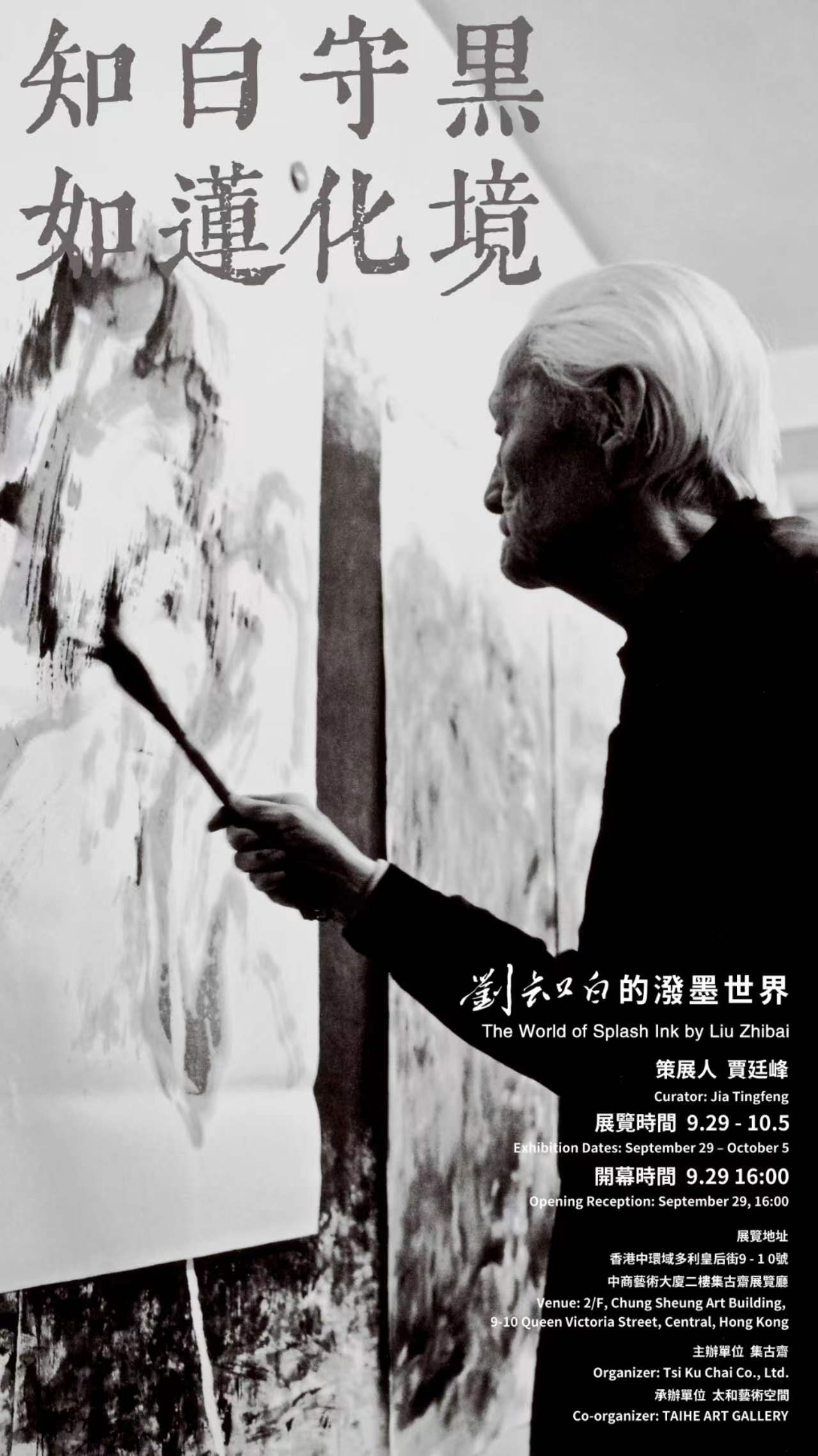

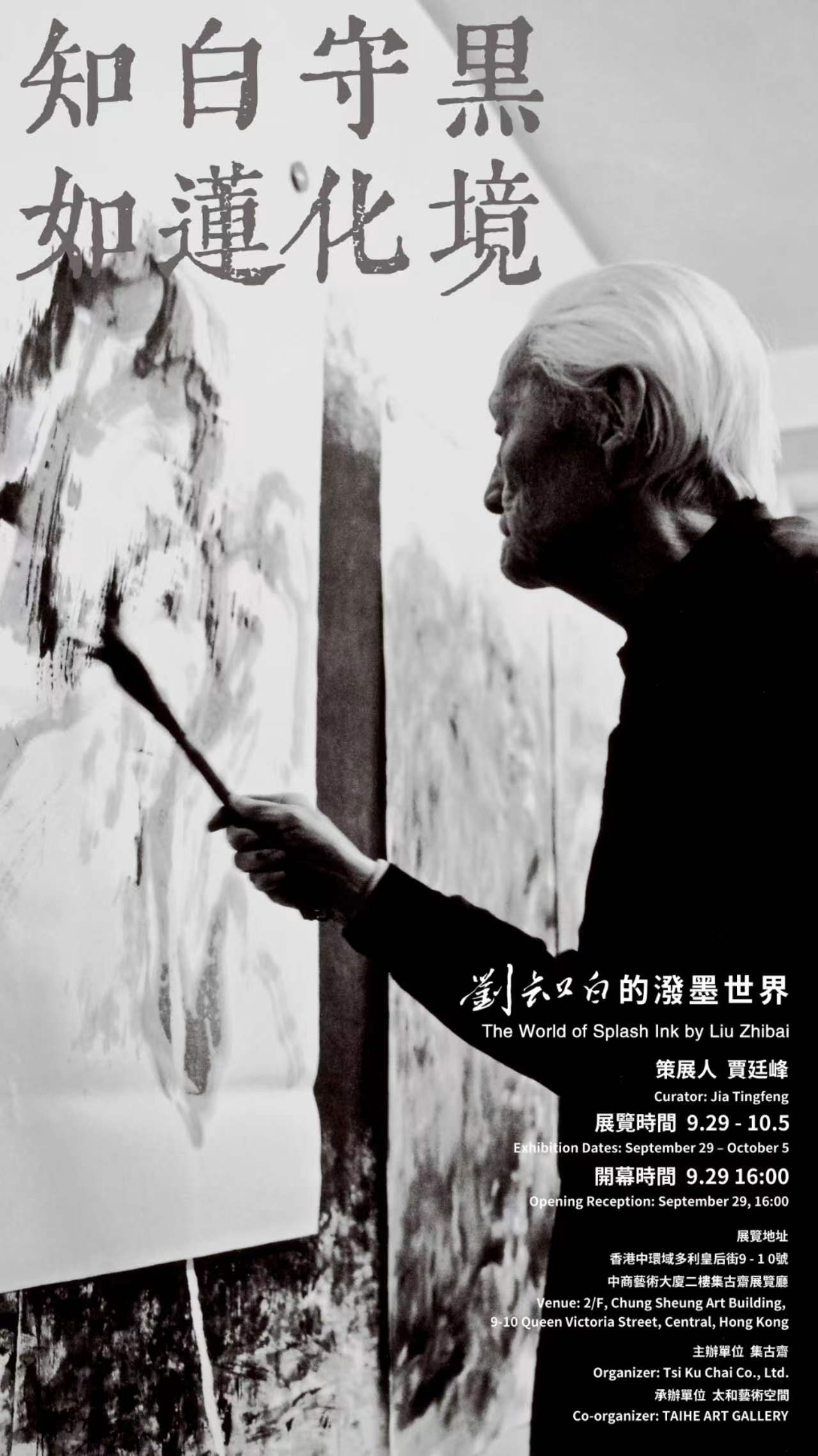

知白守黑 如莲化境 ----刘知白的泼墨世界

2025-09-28 17:00:00

富贵不能淫,

贫贱不能移,

威武不能屈,

此之谓大丈夫!

刘知白,正是中国艺术界中这样一位当之无愧的“大丈夫”。

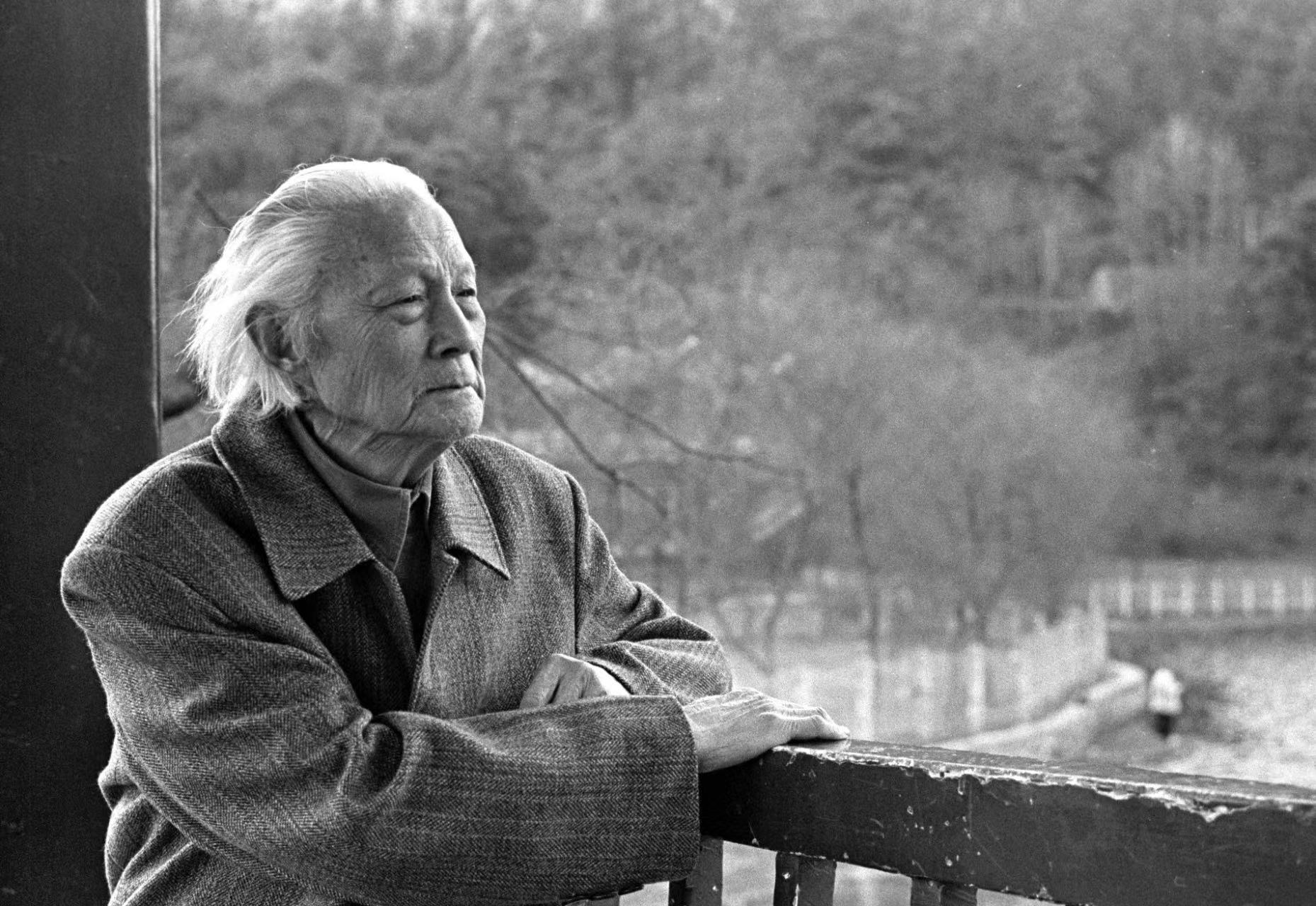

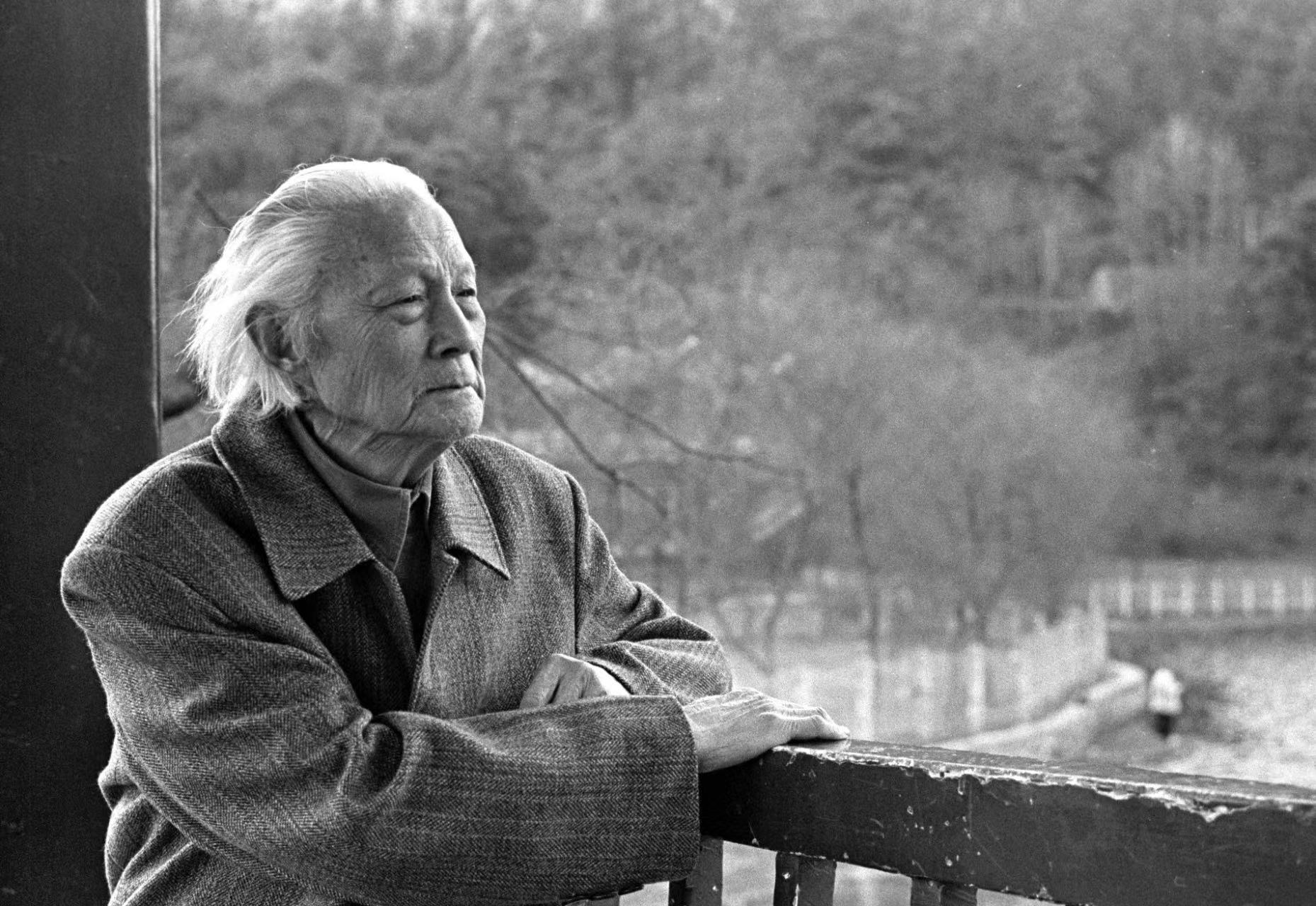

刘知白(1915–2003),原名庭坦,号白云、如莲老人等,安徽凤阳人。1933年考入苏州美专国画科,1935年拜顾彦平为师,入住苏州“过云楼”,随师研习传统绘画,遍临宋、元、明、清诸大家作品,为晚年艺术变法奠定了坚实基础。

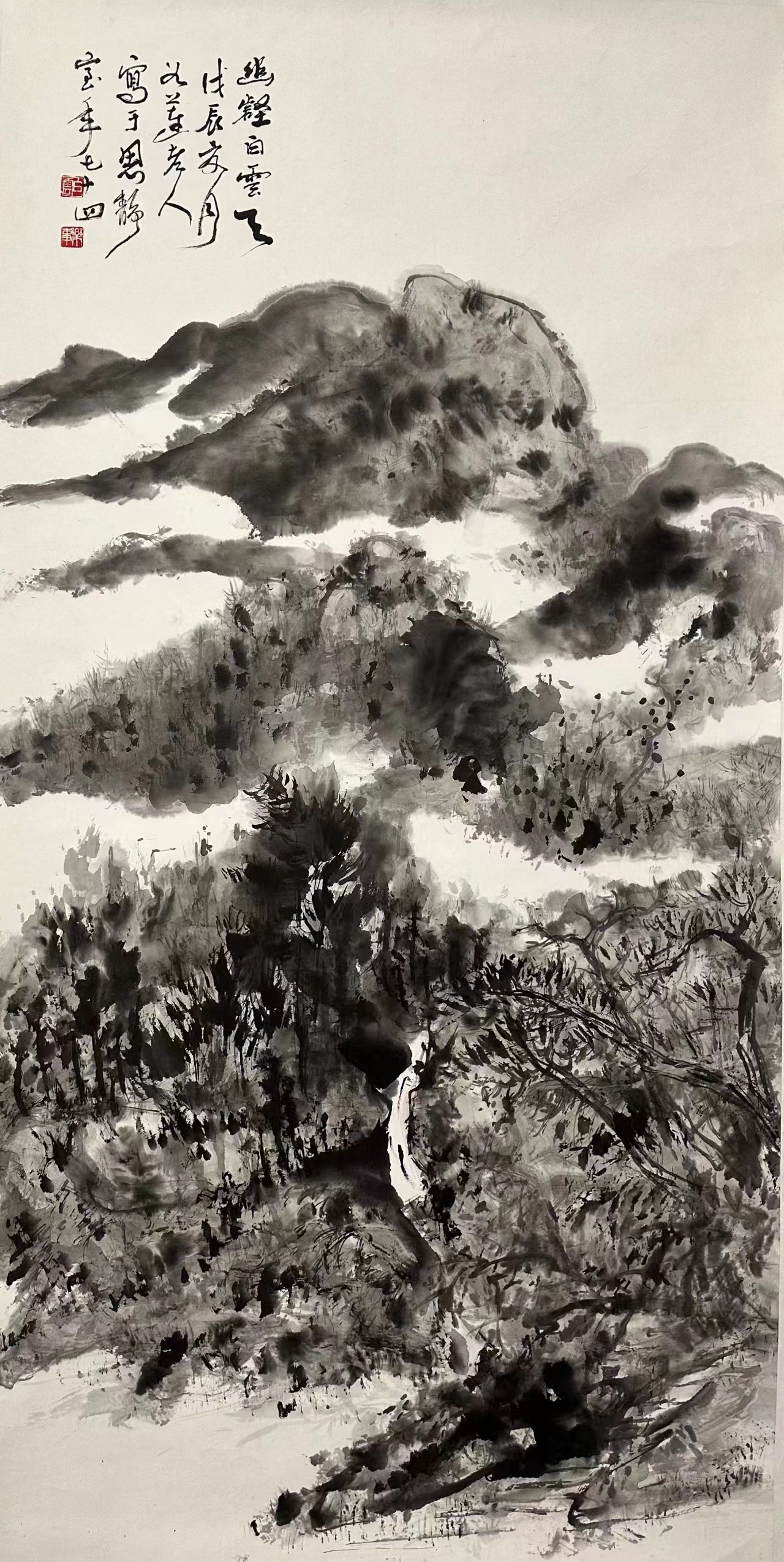

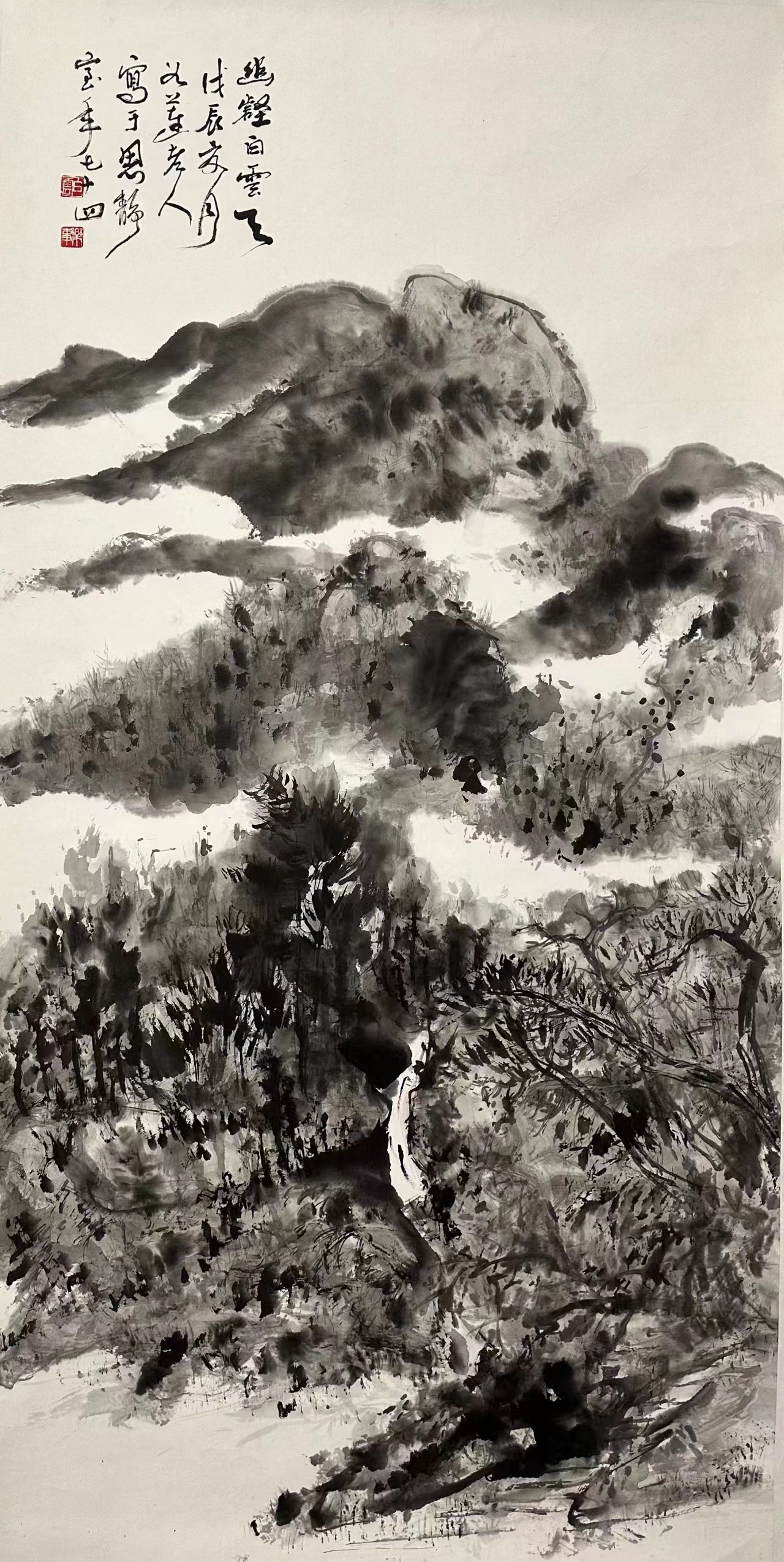

抗战期间,携家眷流徙于湘、桂、川、黔诸省,颠沛流离,九死一生,直至1949年定居贵阳。在近八十载的绘画艺途中,上溯宋元,下汲明清,潜心传统近七十年。晚年以造化为师,体味贵州“天无三日晴”之自然气象,于山川烟雨中印证传统,将古法化为己用,笔墨融于心性,多绘黔中野逸之景。其所提出“法、守、功、化”四字要义,尤见其对传统与创新的深刻把握。早年作品文雅清新,晚年泼墨则进入生命之化境,苍润野逸、清空荒寒而又生机勃发、自由自在,呈现出一派混沌之中见澄明的艺术景象。

他襟怀坦荡,意存高古,一生远离画坛喧嚣,澹泊名利,始终坚守一个文化人的自由品格和独立思想。正如2012年中国美术馆“重读经典——搜尽奇峰·20世纪中国山水画展”对其所作评语:“其艺术上承宋元,下接明清,既继承传统精髓,又注重形式创新,最终法古变今,创造中国泼墨大写意山水画之新技法,成为20世纪中国画史上最具代表性的泼墨大家。”

富贵不能淫,

贫贱不能移,

威武不能屈,

此之谓大丈夫!

刘知白,正是中国艺术界中这样一位当之无愧的“大丈夫”。

刘知白(1915–2003),原名庭坦,号白云、如莲老人等,安徽凤阳人。1933年考入苏州美专国画科,1935年拜顾彦平为师,入住苏州“过云楼”,随师研习传统绘画,遍临宋、元、明、清诸大家作品,为晚年艺术变法奠定了坚实基础。

抗战期间,携家眷流徙于湘、桂、川、黔诸省,颠沛流离,九死一生,直至1949年定居贵阳。在近八十载的绘画艺途中,上溯宋元,下汲明清,潜心传统近七十年。晚年以造化为师,体味贵州“天无三日晴”之自然气象,于山川烟雨中印证传统,将古法化为己用,笔墨融于心性,多绘黔中野逸之景。其所提出“法、守、功、化”四字要义,尤见其对传统与创新的深刻把握。早年作品文雅清新,晚年泼墨则进入生命之化境,苍润野逸、清空荒寒而又生机勃发、自由自在,呈现出一派混沌之中见澄明的艺术景象。

他襟怀坦荡,意存高古,一生远离画坛喧嚣,澹泊名利,始终坚守一个文化人的自由品格和独立思想。正如2012年中国美术馆“重读经典——搜尽奇峰·20世纪中国山水画展”对其所作评语:“其艺术上承宋元,下接明清,既继承传统精髓,又注重形式创新,最终法古变今,创造中国泼墨大写意山水画之新技法,成为20世纪中国画史上最具代表性的泼墨大家。”

其艺术特点如下:

一、将“泼墨”技法推向极致,实现传统泼墨的现代转型,创立全新的视觉语言体系。

泼墨之法在中国画史上渊源自古有之(如唐代王洽、宋代梁楷),然多作为辅助技法存在。刘知白晚年(七十岁后)以“泼墨山水”为主体创作方式,发展出一套极具个性、自由而磅礴的语言系统。“泼写结合”为其重要创造:其法非简单泼洒,而是“泼”与“写”高度融合——先以大笔泼染,倾泻水墨形成混沌淋漓、元气充沛的基底,再趁湿以笔写出山石、树木、屋宇之形神。此种“天(偶然)人(控制)合一”的方式,既保留水墨渗化之自然美,亦深植中国书画的书写精神。

他对水的运用尤为超绝,通过调控水量、墨量与纸张性能,营造出云烟氤氲、雨雾迷蒙、山川浑茫的贵州意象。其画面墨色层次丰富至极,从极焦至极润,于“苍润”中见“华滋”,将水法、墨法巧妙融入笔端,把水墨的材料表现力推向新高度。

二、实现传统山水精神与现代抽象构成的完美融合。

其泼墨山水达到“绝似绝不似”的至高境界:远观有如西方抽象表现主义般震撼,墨块奔涌,气势磅礴;近审则笔精墨妙,山峦、流水、村落隐现于氤氲墨色之中,深得中国美学意象精髓。

其作非囿于具体景致,而是内心对自然的整体感悟与情感投射,所谓“心象”大于“物象”。他将传统“师造化”转化为“师心源”,作品成为其高洁人格、豁达胸怀与深厚修养的自然流露,成为一种崇高的精神象征。

三、开辟以地域特征升华传统山水的新途径。

刘知白晚年隐居于“天无三日晴”的贵州,当地多雨湿润、云遮雾绕的自然景观深刻影响了其艺术风格的形成。其泼墨语言精准捕捉黔山秀水之神韵,为中国山水画贡献了既具地域特色又超越地域局限的风格典范。

他践行“法古,师造化、师我心”之道路,一生恪守“学时有他无我,化时有我无他”的信条。早年深入传统,研习古人;中期游历写生,外师造化;晚年衰年变法,终成独特面貌。这一艺术路径为后世画家如何处理传统与创新提供了重要参照。

四、在20世纪末中国画转型中具有标志性意义。

上世纪八九十年代,中国画界正深陷于“现代化”与“国际化”的争论之中。刘知白的艺术在时间的沉淀中向世人雄辩地证明:中国画的现代性不必依赖对西方形式的简单模仿,而可从自身传统内部(如泼墨写意精神)生发出来,并达到与国际现代艺术对话的高度。

刘知白的泼墨山水,泼破互用、泼写相容。其耄耋变法,已入“自立我法”与“自破我法”的生命化境(刘骁纯语)。他解放了笔墨,更解放了心性,进入不为成法所拘的大自由与大自在,充分证明古老的水墨文明依然具有强大的生命力与现代价值。

因此,他无愧为20世纪中国画史上最具代表性的“泼墨大师”,也是传统水墨实现现代转型的关键人物。

文/贾廷峰

富贵不能淫,

富贵不能淫,